この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

Table of Contents

はじめに

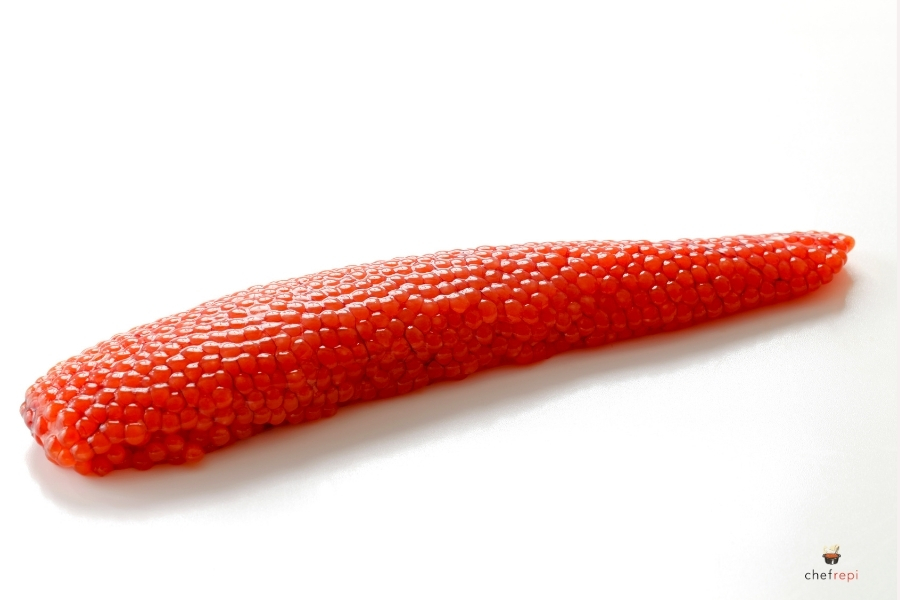

こんにちは。シェフレピの池田です。今回は、「筋子」についてお話ししていきたいと思います。白いご飯の上に、鮮やかなオレンジ色の粒が連なる筋子。その姿を見るだけで、食欲がそそられる方も多いのではないでしょうか。筋子は、サケ類の未熟な卵巣をそのまま塩蔵にした日本の伝統的な加工食品であり、古くから日本の食卓を彩ってきました。

本記事では、筋子の定義や特徴、よく混同されるイクラとの違い、その歴史的背景、そして伝統的な調理法まで、筋子の魅力を余すところなくお伝えします。

卵巣ごと味わう、筋子の本質

筋子とは、サケ類の未熟な卵巣を卵巣膜(筋)に包まれたまま塩蔵した加工食品です。「筋」という名前の由来は、卵巣を包む薄い膜が筋状に見えることから来ています。

サケから取り出したばかりの未加工の状態のものは「生筋子」と呼ばれ、地域によっては「腹子(はらこ)」という呼び名も存在します。これを1本ずつ塩漬けにし、重しをかけて脱水加工したものが、私たちが一般的に「筋子」と呼んでいるものです。

筋子の最大の特徴は、卵巣膜に包まれたまま加工されている点にあります。この膜が卵粒を一つにまとめ、独特の食感と風味を生み出しているのです。塩漬けが最も一般的ですが、醤油漬けや粕漬けなども作られており、いずれも味付けしたものを生食するのが基本で、火を通すことは稀です。

ちなみに、筋子をとった後の鮭は味が落ちるため、現在では「身を食べる鮭」と「筋子を作る鮭」は別々に扱われることが多いようです。これも興味深い事実ですね。

平安時代から続く、筋子の歴史

筋子の歴史は驚くほど古く、平安時代にまで遡ります。延喜式には、サケとその加工品として「内子鮭(こごもりのさけ)」、つまり筋子をもったサケの記載が見られます。これは、筋子が少なくとも1000年以上前から日本人に親しまれてきた食材であることを示しています。

日本は古来より、サケが遡上する河川に恵まれた国でした。特に北海道や東北地方では、秋になるとサケが大量に獲れ、その卵巣である筋子も貴重なタンパク源として重宝されてきました。塩という保存技術と組み合わせることで、筋子は長期保存が可能な食品となり、冬場の貴重な栄養源として日本の食文化に深く根付いていったのです。

塩鮭と共に、筋子は日本の食卓における定番のご飯のお供として、世代を超えて愛され続けてきました。その素朴ながらも力強い味わいは、日本人の味覚の原点とも言えるかもしれません。

筋子とイクラ、その決定的な違い

「筋子とイクラは何が違うの?」という質問は、非常によく耳にします。見た目が似ているため混同されがちですが、実は明確な違いがあります。

加工方法の違い

筋子は、サケ類の未熟な卵巣を膜に包まれたまま加工したものです。一方、イクラは成熟した卵巣卵を粒(卵粒)にまで分離したものを指します。つまり、筋子は「卵巣ごと」、イクラは「粒ごと」という違いがあるのです。

食感と味わいの違い

筋子は膜に包まれているため、箸で切り分けたり、口の中で膜を破りながら食べる独特の食感があります。卵粒同士が繋がっているため、一粒一粒が独立しているイクラとは異なる、一体感のある味わいが楽しめます。

イクラは粒が分離しているため、口に入れた瞬間にプチプチと弾ける食感が特徴的です。また、イクラは醤油漬けにされることが多く、より濃厚な味付けが施されている場合が多いですね。

成熟度の違い

筋子は未熟な卵巣を使用するのに対し、イクラは成熟した卵を使用します。この成熟度の違いが、食感や風味にも影響を与えています。

両方を食べ比べてみると、その違いがより明確に分かるのではないでしょうか?

塩漬けから醤油漬けまで、多彩な味わい

筋子の最も一般的な加工方法は塩漬けですが、その他にも醤油漬けや粕漬けなど、地域や家庭によって様々なバリエーションが存在します。

塩漬け筋子

伝統的な塩漬けは、筋子の素材そのものの味わいを最も楽しめる調理法です。塩の浸透圧によって余分な水分が抜け、卵の旨味が凝縮されます。シンプルながらも、サケの卵が持つ本来の風味を堪能できる一品です。

醤油漬け筋子

近年人気が高まっているのが醤油漬けです。醤油の香ばしさと筋子の旨味が絶妙に調和し、より濃厚な味わいが楽しめます。白いご飯との相性は抜群で、おにぎりの具材としても重宝されています。

粕漬け筋子

酒粕に漬け込んだ粕漬けは、酒粕の芳醇な香りと筋子の旨味が融合した、大人の味わいです。日本酒との相性も良く、酒の肴として最適ですね。

いずれの調理法も、筋子を生食するのが基本です。火を通すことは稀で、生の状態で味わうことで、筋子特有のプチプチとした食感と濃厚な旨味を最大限に楽しむことができます。

白いご飯の最高の相棒

筋子は、何と言っても白いご飯との相性が抜群です。温かいご飯の上に筋子をのせ、箸で切り分けながら食べる。この瞬間こそ、日本人に生まれた幸せを感じる瞬間ではないでしょうか。

おにぎりの具材として

筋子をほぐしてご飯に混ぜ込んだおにぎりは定番です。一口頬張れば、口の中いっぱいに広がる筋子の旨味がたまりません。

お茶漬けで

熱いお茶をかけたお茶漬けに筋子をトッピングすれば、贅沢な一品に早変わり。筋子の塩気とお茶の香りが絶妙にマッチし、さらさらと食べられます。

パスタやカナッペにも

最近では、和食の枠を超えて、パスタやカナッペなど洋風の料理にも筋子が使われるようになってきました。クリームソースとの相性も良く、新しい筋子の魅力を発見できます。

筋子は、伝統的な和食から現代的なアレンジ料理まで、幅広く活用できる食材なのです。

伝統の技、筋子の塩漬け製法

筋子の伝統的な塩漬け製法は、シンプルながらも奥深い技術が必要です。一例としてここでは、基本的な製法の流れをご紹介します。

洗浄・血抜き

まず、2%程度の塩水で筋子を洗浄します。この際、指先で優しく圧して血抜きを行います。血が残っていると生臭さの原因になるため、丁寧に行うことが重要です。

漬け込み

卵の重量の約2倍量の飽和塩水で漬け込みます。さらに卵重量の5%の食塩を加えて過飽和状態にし、30分程度漬け込みます。この工程で、筋子に適度な塩味が染み込み、保存性も高まります。

熟成

飽和塩水で濡らして固く絞ったサラシ、さらにラップで包んでから重しをします。冷蔵庫で5~7日間熟成させることで、余分な水分が抜け、旨味が凝縮されます。この熟成期間が、筋子の味わいを左右する重要なポイントです。

保存

熟成が終わった筋子は、冷蔵または冷凍で保存します。冷凍すれば長期保存も可能ですが、解凍後は早めに食べることをおすすめします。

家庭で作る場合は生筋子を入手する必要がありますが、最近では旬の時期(秋)になるとスーパーでも新鮮な生筋子が並びますね。自分で作った筋子の味わいは、市販品とはまた違った格別なものがあります。

まとめ

筋子は、サケ類の未熟な卵巣を膜ごと塩蔵した、日本の伝統的な加工食品です。イクラとは異なり、膜に包まれたまま加工されているため、独特の食感と一体感のある味わいが楽しめます。

平安時代の延喜式にも記載があるほど、筋子の歴史は古く、日本人の食文化に深く根付いてきました。塩鮭と共に、日本の食卓における定番のご飯のお供として、世代を超えて愛され続けています。

塩漬け、醤油漬け、粕漬けなど、様々な調理法があり、それぞれに異なる味わいが楽しめます。白いご飯との相性は抜群で、おにぎりやお茶漬け、さらには現代的なパスタやカナッペなど、幅広い料理に活用できる食材です。

伝統的な塩漬け製法は、洗浄・血抜き、漬け込み、熟成という工程を経て作られ、シンプルながらも奥深い技術が必要です。旬の時期に生筋子を入手できれば、家庭でも挑戦してみる価値は十分にあります。

筋子の素朴ながらも力強い旨味は、日本人の味覚の原点とも言えるでしょう。ぜひ、この伝統的な味わいを、あなたの食卓でも楽しんでみてください。