この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

Table of Contents

はじめに

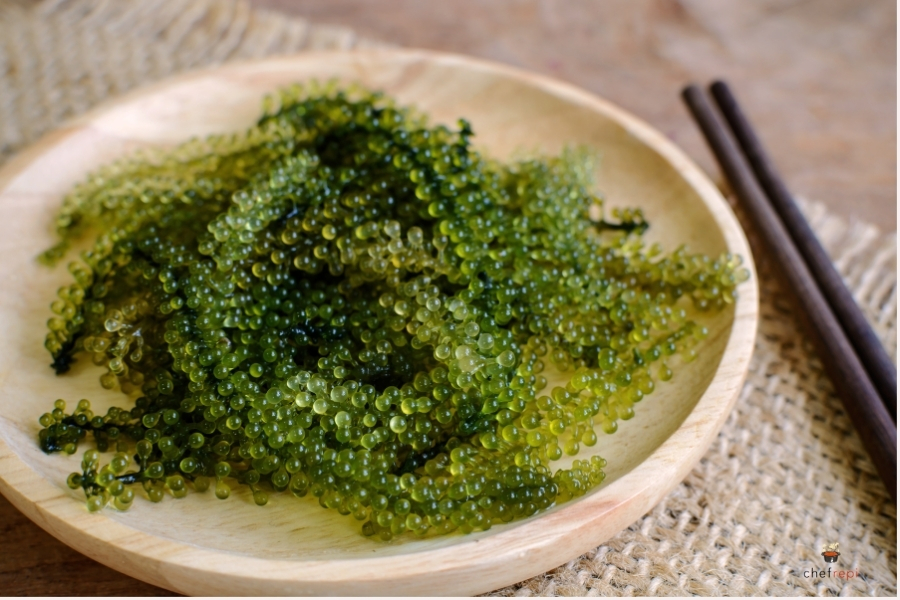

こんにちは、シェフレピの山本です。今日は「海ぶどう」についてお話ししたいと思います。沖縄の透き通った海が育んだ、まるで宝石のような食材「海ぶどう」。その名前を聞いただけで、プチプチとした食感が口の中に広がる感覚を思い出す方も多いのではないでしょうか。果物のぶどうに似た愛らしい見た目と、口に入れた瞬間に弾ける独特の食感は、一度食べたら忘れられない魅力があります。

海の宝石「海ぶどう」の正体とは

海ぶどうは、正式名称を「クビレズタ」という海藻の一種です。イワズタ科イワズタ属に分類される緑藻で、驚くべきことに、あの複雑な形状をしていながら全体でひとつの単細胞生物なのです。まるで自然が作り出した芸術作品のようですね。

その名前の由来は見た目そのもの。球状の小枝が密生している様子が、まさに果物のぶどうの房に似ていることから「海ぶどう」と呼ばれるようになりました。和名の「クビレズタ」は、直立する茎と小枝の間がくびれていることに由来しています。英語圏では「Sea Grapes」や、その高級感から「Green Caviar(グリーンキャビア)」とも呼ばれ、世界的にも注目を集めている食材です。

沖縄では「ンキャフ」という方言名でも親しまれており、地元の人々にとっては昔から身近な存在でした。

沖縄の海人が育てた養殖技術の物語

海ぶどうの歴史を語る上で欠かせないのが、恩納村漁業協同組合の銘苅宗和氏の存在です。30年以上前、彼が養殖技術を確立したことで、今では沖縄県全域で海ぶどうの養殖が行われるようになりました。

もともと日本では南西諸島の限られた海域にしか自生していなかった海ぶどう。東南アジアやオセアニアの浅海域にも分布していますが、食用として本格的に養殖されているのは沖縄が中心です。養殖場では、温度が安定したやや深めの海水を汲み上げ、陸上の水槽で大切に育てられています。

光合成によって海ぶどうは、匍匐茎(ランナー)を伸ばしながら成長します。収穫は今でも一本一本手作業で行われており、その丁寧な作業が高品質な海ぶどうを生み出しているのです。手間暇かけて育てられた海ぶどうだからこそ、あの絶妙な食感が保たれているんですね。

プチプチ食感の秘密と見分け方

海ぶどうの最大の魅力は、なんといってもあのプチプチとした食感でしょう。口に入れた瞬間、小さな粒が”ぷちっ”と弾ける感覚は、他の食材では味わえない独特のものです。

良質な海ぶどうの特徴は、粒がしっかりと張っていて、透明感のある美しい緑色をしていること。房全体がふっくらとしていて、触るとほんのり弾力を感じます。逆に、粒がしぼんでいたり、色がくすんでいるものは鮮度が落ちている可能性があります。

実は海ぶどうには似た種類の海藻もあります。フサイワズタという種類は、長楕円状の小枝を密生させていますが、クビレズタのような「くびれ」がありません。沖縄県金武町では、これに似た海藻を「海ゴーヤー」と名付けて特産品にしているそうです。

沖縄から全国へ、そして世界へ

2000年代以降の沖縄食ブームと共に、海ぶどうの人気は全国に広がりました。今では日本全国への発送も行われており、東京や大阪の沖縄料理店でも新鮮な海ぶどうを楽しむことができます。

一方で、最近ではフィリピンやベトナムのカンホア地方で養殖されたものも流通するようになりました。価格は沖縄産より安価ですが、やはり沖縄の海で育った海ぶどうには、独特の風味と品質があると言われています。

オーストラリアや東南アジアでも海ぶどうの人気は高まっており、日本の食文化が世界に広がっていることを実感します。でも、やっぱり本場・沖縄で食べる海ぶどうの味は格別ですね。

海ぶどうを美味しく味わうコツ

海ぶどうの食べ方は実にシンプル。そのまま醤油や三杯酢につけて食べるのが基本です。ただし、ここで注意したいのが、調味液に長く浸けすぎないこと。せっかくのプチプチ食感が失われてしまうんです。

私のおすすめは、小皿に醤油やポン酢を用意して、食べる直前にさっとつける方法。または、海ぶどうの上から軽くかける程度にとどめるのも良いでしょう。三杯酢との相性は抜群で、さっぱりとした酸味が海ぶどうの磯の香りを引き立てます。

沖縄では「海ぶどう丼」や「海ぶどうそば」といったアレンジ料理も人気です。ご飯の上にたっぷりの海ぶどうをのせ、三杯酢をかけた海ぶどう丼は、見た目も美しく食欲をそそります。沖縄そばのトッピングとしても使われ、温かいスープに入れると少し食感が変わりますが、それもまた違った美味しさがあります。刺身の付け合わせとしても定番で、マグロやタイなどの白身魚との相性も抜群です。

保存の極意:冷蔵庫は絶対NG!

海ぶどうの保存で最も重要なのは、「絶対に冷蔵庫に入れない」ということ。これ、本当に大切なポイントなんです。低温に弱い海ぶどうは、冷蔵庫に入れると粒がしぼんでしまい、あの特徴的な食感が完全に失われてしまいます。

常温保存が基本で、直射日光を避けた涼しい場所で3〜4日間は問題なく保存できます。

購入時のパッケージのまま保存するか、密閉容器に入れて乾燥を防ぐことも大切です。海水に浸かった状態で販売されている場合は、その海水ごと保存すると鮮度が保たれやすくなります。

まとめ

海ぶどうは、沖縄の美しい海が育んだ、まさに”海の宝石”と呼ぶにふさわしい食材です。クビレズタという学名を持つこの不思議な海藻は、全体でひとつの単細胞生物でありながら、複雑で美しい形状を作り出しています。

恩納村の海人たちの努力によって確立された養殖技術のおかげで、今では全国どこでも新鮮な海ぶどうを楽しめるようになりました。プチプチとした独特の食感、ほのかな塩味と磯の香り、そして美しい見た目は、一度食べたら忘れられない魅力があります。

保存は常温で、調味料につけすぎないこと。このシンプルなルールを守れば、海ぶどうの魅力を最大限に楽しむことができます。沖縄を訪れた際には、ぜひ本場の海ぶどうを味わってみてください。きっと、沖縄の海の恵みを五感で感じることができるはずです。