この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

Table of Contents

はじめに

「せり」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?春の七草の一つとして、お正月の七草粥に入れる野菜として知られているかもしれません。あるいは、鍋料理の具材として、その爽やかな香りと独特の食感を楽しんだことがある方もいるでしょう。

せりは日本原産の野菜で、その歴史は驚くほど古く、奈良時代の「万葉集」にもせり摘みの歌が詠まれています。水辺や湿地に自生し、清らかな湧水で育つせりは、香り高く食感が楽しめる野菜として、日本人の食卓を彩ってきました。

この記事では、せりの由来や歴史、特徴、そして食べ方まで、この魅力的な野菜について詳しく解説していきます。

日本の山野に自生する香り高い野菜

せりは、セリ科の多年草で、日本全国の山野に自生しています。水分の多い土壌を好み、沢や河川の水際などに生育する植物です。

その名前の由来は、「一か所に競り(せり)合って生えている」という説が最も有力とされています。確かに、せりは群生する性質があり、水辺で密集して生える様子は、まさに「競り合っている」ように見えます。この名前は、せりの生態的特徴を的確に表現したものと言えるでしょう。

せりには、地域によって栽培される種類に違いがあります。特に宮城県の「仙台せり」は、根の部分まで食べることで知られており、地域の伝統野菜として親しまれています。秋田県の「三関せり」も有名で、きりたんぽ鍋には欠かせない食材となっています。

春の七草の一つとして数えられるせりは、七草粥に用いられ、無病息災を願う風習があります。この風習は、一年の最初の節句である「七草の節句」に行われるもので、新たな一年の始まりとともに、生命力あふれる葉を食すことで健康を祈るという意味が込められています。

万葉集にも詠まれた千年の歴史

せりの歴史は非常に古く、奈良時代にはすでに食用とされていた記録が万葉集に残されています。万葉集には、せり摘みの歌が詠まれており、当時の人々がせりを摘んで食べていたことがわかります。

平安時代の「延喜式」には栽培方法が記載されていることから、千年以上も前から栽培が始まっていたことが分かります。これは驚くべきことではないでしょうか?現代まで続く野菜の中でも、これほど長い栽培の歴史を持つものは多くありません。

せりは、日本の食文化において重要な位置を占めてきました。春の七草として、また日常の食材として、長い間日本人の食生活を支えてきたのです。清らかな湧水で育つせりは、その環境の良さを象徴する野菜でもあり、日本の豊かな自然と密接に結びついた食材と言えるでしょう。

歴史を紐解くと、せりは単なる野菜ではなく、日本の文化や風習と深く結びついた存在であることがわかります。

爽やかな香りと心地よい食感

せりの最大の特徴は、その爽やかな香りと独特の食感です。青っぽい清涼感のある香りは、春の訪れを感じさせてくれます。この香りは、せり特有のもので、他の野菜では味わえない魅力です。

食感は、シャキシャキとした歯ごたえがあり、茹でても適度な歯応えが残ります。生で食べると、より強い香りと食感を楽しむことができますが、加熱することで香りがまろやかになり、食べやすくなります。

味わいは、ほのかな苦みと爽やかさが特徴です。この苦みは、大人の味わいとも言えるもので、春の山菜特有の風味を持っています。料理によって使い分けることで、様々な味わいを楽しむことができます。

せりの旬は、主に春先とされています。新たな一年の始まりとともに、生命力あふれる葉を持つせりは、まさに春の象徴的な野菜と言えるでしょう。ただし、栽培技術の発達により、現在では一年を通して入手できるようになっています。特に冬から早春にかけてのせりは、寒さで葉が締まり、香りも強くなると言われています。

地域ごとに異なる品種と食文化

日本各地で栽培されるせりには、地域による違いがあります。

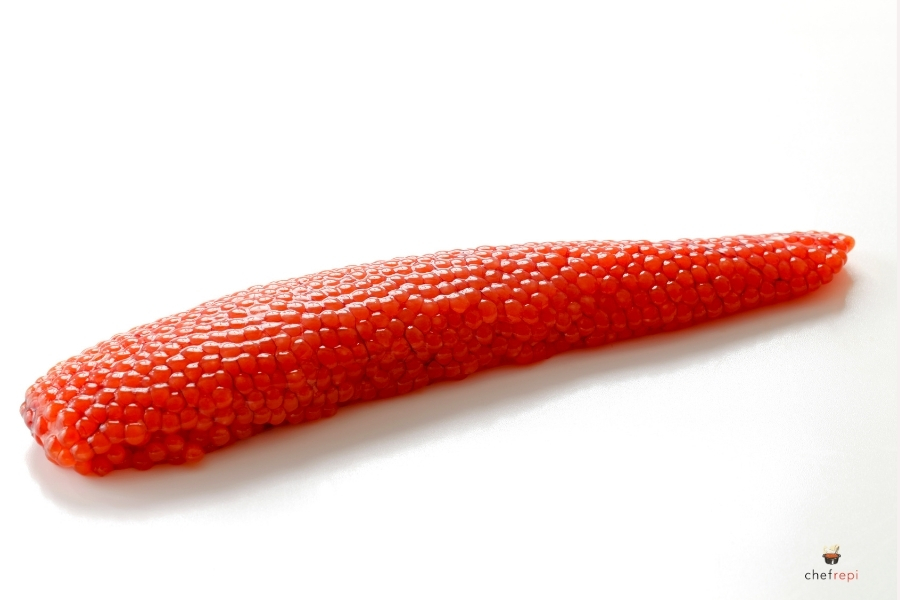

特に注目すべきは、宮城県の「仙台せり」です。仙台せりは、根の部分を食べることで知られており、「根っこの部分を食べる野菜は?」と聞かれた時に、宮城県民の中では「せり」が最初に思い浮かぶ人も少なくないそうです。

通常、せりは葉や茎の部分を食べることが多いのですが、仙台せりでは根の部分がメインとされることもあります。根には独特の食感と濃厚な風味があり、鍋料理などで特に人気があります。この食文化は、宮城県特有のものであり、地域の伝統として受け継がれています。

秋田県の「三関せり」も有名で、きりたんぽ鍋には欠かせない食材です。三関地区の清らかな湧水で育てられたせりは、香りが高く、シャキシャキとした食感が特徴とされています。

茨城県や京都府など、各地でせりの栽培が行われており、それぞれの地域の気候や水質に合わせた栽培方法が確立されています。

鍋から和え物まで多彩な活用法

せりは、様々な料理に活用できる万能な野菜です。

最も有名な食べ方は、やはり春の七草粥でしょう。七草粥は、お正月の疲れた胃腸を休めるという意味もあり、せりの爽やかな香りが粥に良いアクセントを加えます。

鍋料理にも、せりは欠かせません。特に、きりたんぽ鍋やせり鍋では、せりの香りと食感が鍋全体の味わいを引き立てます。仙台せりを使った鍋では、根の部分も一緒に入れることで、より深い味わいを楽しむことができます。鍋の最後に加えることで、せりの香りと食感を最大限に活かすことができるのです。

和え物やおひたしも、せりの定番料理です。さっと茹でたせりを、醤油やポン酢で和えるだけで、シンプルながら香り高い一品が完成します。ごま和えにすると、せりの香りとごまの風味が絶妙にマッチします。

天ぷらにすると、せりの香りが油と合わさって、また違った味わいになります。サクサクとした衣と、せりのシャキシャキとした食感のコントラストが楽しめます。

炒め物にも使えます。肉や他の野菜と一緒に炒めることで、せりの香りが全体に広がり、料理に深みを与えます。

せりは、調理法によって様々な表情を見せてくれる、実に奥深い野菜なのです。

新鮮なせりの選び方と保存のコツ

せりを美味しく食べるためには、新鮮なものを選ぶことが重要です。

新鮮なせりの見分け方は、まず葉の色を確認します。鮮やかな緑色で、葉がピンと張っているものが新鮮です。葉が黄色くなっていたり、しおれているものは避けましょう。

茎は、太すぎず細すぎず、適度な太さのものが良いでしょう。茎が太すぎると、筋っぽくて食べにくいことがあります。また、茎の切り口が変色していないかも確認してください。みずみずしい切り口のものが新鮮な証拠です。

根付きのせりを購入する場合は、根がしっかりとしていて、白くて綺麗なものを選びましょう。特に仙台せりなど、根を食べる場合は、根の状態が重要です。根に土がついている場合は、その土が湿っているものの方が鮮度が高いと言えます。

保存方法は、湿らせた新聞紙やキッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。この方法で、2〜3日は新鮮な状態を保つことができます。

せりは、鮮度が命の野菜です。購入したら、できるだけ早く食べることをおすすめします。

まとめ

せりは、日本原産の野菜で、奈良時代の万葉集にも詠まれるほど古い歴史を持っています。平安時代には栽培が始まっており、千年以上にわたって日本人の食卓を彩ってきました。春の七草の一つとして、七草粥に用いられ、無病息災を願う風習とも深く結びついています。

その名前の由来は、「一か所に競り合って生える」様子からとされ、水辺や湿地に群生する性質を表しています。爽やかな香りと独特の食感が特徴で、鍋料理、和え物、天ぷらなど、様々な料理に活用できます。

地域によって品種や食べ方に違いがあり、特に宮城県の仙台せりは、根の部分まで食べることで知られています。秋田県の三関せりも、きりたんぽ鍋に欠かせない食材として親しまれています。この多様性は、日本の豊かな食文化を象徴していると言えるでしょう。

新鮮なせりを選び、適切に保存することで、その魅力を最大限に楽しむことができます。春の訪れを感じさせてくれるせりを、ぜひあなたの食卓にも取り入れてみてください。きっと、その爽やかな香りと食感が、食事の時間を特別なものにしてくれるはずです。