この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

Table of Contents

はじめに

こんにちは。シェフレピの池田です。今回は「むかご」についてお話ししていきたいと思います。秋の訪れとともに、山里では小さな宝石のような食材が実ります。それが「むかご」です。山芋の葉の付け根にできる、コロンとした球状の芽は、知る人ぞ知る秋の珍味として古くから日本の食卓を彩ってきました。素朴でありながら野性味あふれる風味、そしてほっくりとした食感は、一度味わうと忘れられない魅力があります。

山芋が生み出す小さな宝石・むかごの正体

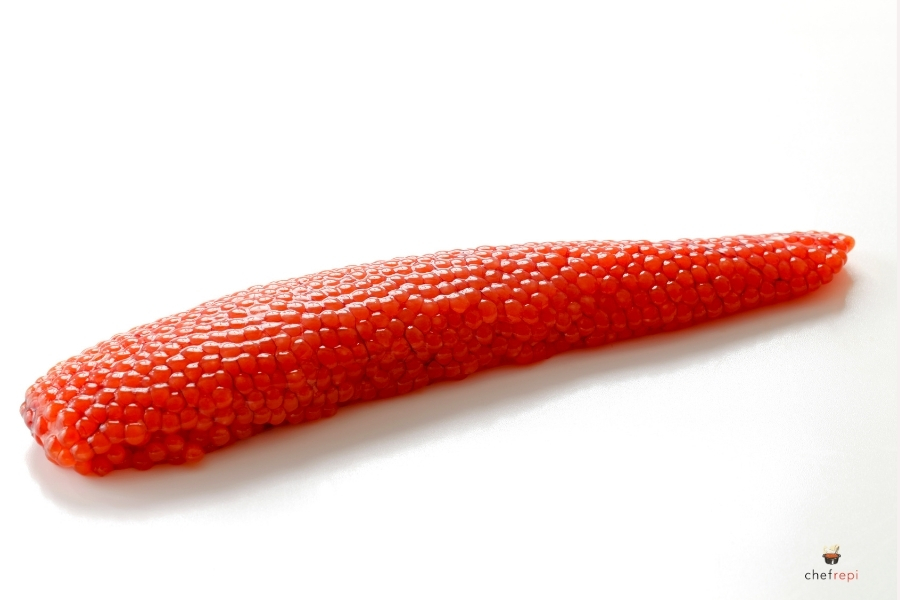

むかご(零余子、珠芽)とは、ナガイモやジネンジョといったヤマノイモの葉の付け根にできる球状の芽のことです。正確には栄養繁殖器官の一つで、わき芽が養分を貯えて肥大化した部分を指します。実や種ではありませんが、地面に落ちたむかごは新しい芽を出し、やがて新たな山芋へと成長していく…まさに生命力の塊なんですね。

大きさは直径1〜2センチほどで、緑褐色から茶褐色をしています。形も完全な球形というよりは、少しいびつな楕円形をしているものが多く、その不揃いな姿もまた自然の恵みらしさを感じさせます。「ぬかご」「いもこ」といった地方名でも親しまれており、各地で秋の味覚として大切にされてきました。

面白いことに、むかごができるのは山芋だけではありません。オニユリやノビル、ニンニクなど、様々な植物にもむかごは存在します。でも、食用として最も親しまれているのは、やはり山芋のむかごでしょうか。

日本の食文化に根付いた秋の風物詩

むかごは古くから日本の食文化に深く根付いてきました。俳句の世界では秋の季語として扱われ、「零余子とり」という言葉も生まれるほど、秋の風物詩として親しまれています。

特に山間部では、貴重な栄養源として重宝されてきた歴史があります。山芋を掘るのは大変な労力を要しますが、むかごなら簡単に収穫できる。しかも栄養価は山芋とほぼ変わらないというのですから、まさに嬉しい恵みだったのではないでしょうか。

現代では、スーパーでも見かけることが増えてきましたが、それでも一般的な野菜に比べると流通量は少なく、知る人ぞ知る食材という位置づけは変わりません。むしろ、その希少性が魅力の一つになっているのかもしれませんね。

ほっくり食感と野性味あふれる風味の魅力

むかごの最大の魅力は、なんといってもその独特の食感と風味です。塩ゆでにすると、ほっくりとした食感が楽しめます。じゃがいもとも里芋とも違う、独特のねっとり感もあり、栗に近いかもしれません。

味わいは素朴でありながら、どこか野性的。山芋特有のぬめりはほとんど感じられませんが、ほのかに山芋の風味が香ります。噛むほどに甘みが増していく感じは、まさに秋の恵みそのもの。

皮ごと食べられるのも大きな特徴です。皮には独特の香ばしさがあり、これがまた風味のアクセントになっています。小さいながらも、一粒一粒にしっかりとした存在感があるんです。

産地ごとに異なる個性と楽しみ方

むかごは日本各地で収穫されますが、特に有名なのは東北地方や信州、そして山陰地方です。それぞれの地域で、独自の食べ方や料理法が発達してきました。

東北地方では、むかごご飯が定番中の定番。新米と一緒に炊き上げると、むかごのほっくり感と米の甘みが絶妙にマッチします。信州では、むかごの甘辛煮が郷土料理として親しまれています。醤油と砂糖でじっくり煮込んだむかごは、お酒のおつまみにぴったり。

山陰地方では、むかごの天ぷらが人気です。サクッとした衣の中から、ほっくりとしたむかごが顔を出す…想像しただけでも食欲をそそられますよね?

最近では、都市部のレストランでも秋のメニューとして登場することが増えてきました。フレンチやイタリアンにアレンジされたむかご料理も見かけるようになり、新たな魅力が発見されています。

塩ゆでから炊き込みご飯まで多彩な調理法

むかごの調理法は実に多彩です。最もシンプルで、むかごの味を堪能できるのが塩ゆで。たっぷりの湯に塩を加え、5〜10分ほどゆでるだけ。ゆで上がったら、そのまま塩を振っていただきます。

炊き込みご飯も外せません。米2合に対してむかご100グラムほどを加え、醤油と酒で味付けして炊き上げます。炊飯器を開けた瞬間の香りは、まさに秋の香り。むかごがほっくりと炊き上がり、米粒一つ一つに風味が移っています。

炒め物にしても美味しいんです。バターで炒めて塩コショウで味付けするだけでも立派な一品に。にんにくを効かせたり、ベーコンと合わせたりと、アレンジも自在です。

素揚げや天ぷらにすると、外はカリッと、中はほっくり。塩で食べても美味しいですし、天つゆにつけても絶品です。煮物に加えても良いアクセントになりますね。

下処理は簡単!保存方法と選び方のコツ

むかごの下処理はとても簡単です。まず、ボウルに水を張り、むかごを入れて優しく洗います。表面についた土や汚れを落とすだけで十分。アク抜きは基本的に必要ありません。

選ぶ際のポイントは、表面にツヤがあり、しっかりとした硬さがあるものを選ぶこと。しなびていたり、変色しているものは避けましょう。大きさは不揃いでも問題ありません。むしろ、大小さまざまなサイズが混ざっている方が、食感の違いを楽しめて面白いですよ。

保存は冷蔵庫の野菜室で1週間ほど。新聞紙に包んでビニール袋に入れておくと、乾燥を防げます。長期保存したい場合は冷凍も可能です。さっと塩ゆでしてから冷凍すると、使いたい時にすぐ使えて便利。冷凍なら3ヶ月ほど保存できます。

旬の時期は9月から11月頃。この時期になると、道の駅や農産物直売所で見かけることが多くなります。スーパーでも取り扱いが増えてきましたが、見つけたらぜひ手に取ってみてください。あなたもきっと、むかごの魅力にハマるはずです。

まとめ

書いているそばから、思わず手を伸ばしたくなるほど食欲をそそられます。むかごは、山芋の葉の付け根にできる小さな球状の芽でありながら、日本の秋の食文化を彩る大切な食材です。ほっくりとした食感と野性味あふれる素朴な風味は、一度味わうと忘れられない魅力があります。

塩ゆでや炊き込みご飯といった定番の食べ方から、天ぷらや炒め物まで、調理法も実に多彩。下処理も簡単で、皮ごと食べられる手軽さも嬉しいポイントです。9月から11月の旬の時期には、ぜひ一度、この秋の珍味を味わってみてください。小さな一粒に込められた、山の恵みと日本の食文化の奥深さを感じていただけるはずです。

さいごに

むかごのほっくりとした食感と野性味あふれる風味の魅力、いかがでしたでしょうか。記事でご紹介した塩ゆでや炊き込みご飯も素晴らしいですが、実はむかごは揚げ焼きにすることで、外はカリッと香ばしく、中はよりほっくりとした食感を楽しめるんです。そこにクミンの香りを加えることで、和の食材が一気にモダンな一品に変身します。ミシュランセレクテッド掲載店「枯朽」の清藤洸希シェフが教えるこのレッスンでは、クミンと塩の絶妙な配合やエシャロットを使った仕上げなど、プロならではの技を学べます。さらに、芋類やカボチャ、レンコンなど他の食材にも応用できる調理法も身につきます。ぜひこの機会にチェックしてみてください!