この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

Table of Contents

はじめに

こんにちは。シェフレピの池田です。みなさんは、ホヤという食材をご存知でしょうか?「海のパイナップル」という愛称で呼ばれることもあるこの不思議な海産物は、見た目のインパクトと独特の味わいで、食べる人を虜にする魅力的な食材です。東北地方、特に宮城県では酒の肴として愛され続けている一方で、西日本ではまだまだ馴染みの薄い存在かもしれません。本記事では、ホヤの正体から歴史、味わいの特徴、そして地域による食文化の違いまで、この個性的な海の幸について詳しく解説していきます。

初めてホヤを口にしたのは仙台の市場でした。オレンジ色の身を恐る恐る口に運ぶと、海の香りと共に甘み、塩味、苦味が一気に押し寄せてきて、その複雑な味わいに衝撃を受けたことを今でも鮮明に覚えています。

驚きの正体!ホヤは貝でも植物でもない

ホヤは尾索動物亜門ホヤ綱に属する海産動物で、世界中に2000種以上が存在します。「ホヤ貝」と呼ばれることもありますが、実は貝類とは全く異なる生物なのです。むしろ、無脊椎動物の中では最も進化した存在で、脊椎動物に近い特徴を持っているという、なんとも興味深い生き物なんですね。

幼生の頃はオタマジャクシのような形をして海中を泳ぎ回りますが、成長すると岩などに固着して、まるで植物のような姿に変態します。 泳ぎ回っていた生き物が、ある日突然岩にくっついて動かなくなるなんて…。成体は被嚢(ひのう)と呼ばれるセルロースの殻で覆われており、これは動物界で唯一、体内でセルロースを生成できる特殊な能力なのです。

名前の由来には諸説ありますが、岩に付着する様子が宿り木(古語で「ほや」)に似ていることから名付けられたという説が有力です。また、ランプシェードの火屋(ほや)に形が似ているからという説もあります。漢字では「海鞘」と書きますが、ナマコに似ていることから「老海鼠」、さらに「保夜」「富也」などの表記も古文献には見られます。

古くから愛された東北の海の幸

ホヤの食用の歴史は古く、16世紀末の文献『易林本節用集』にもその記載が見られます。特に東北地方北部の三陸地方では古くから広く食されており、現在でも宮城県は日本最大の生産地として知られています。石巻漁港を中心に水揚げされるホヤは、地元では欠かせない酒の肴として親しまれているんです。

一方で、関東地方でホヤが広く流通するようになったのは比較的最近のこと。中部地方以西ではまだまだ珍しい食材として扱われています。

宮城県では4月8日を「ホヤの日」として制定し、2018年には日本記念日協会にも認定されました。また、気仙沼市の観光キャラクター「ホヤぼーや」や、ホヤを広める活動をする「ほやドル」の存在など、地域を挙げてホヤ文化を盛り上げています。

五つの味が織りなす複雑な美味

ホヤの最大の特徴は、その独特な味わいにあります。愛好家たちは「五つの味(甘味、塩味、苦味、酸味、うま味)を兼ね備える」と表現します。この複雑な味わいは、マボヤの筋膜体に含まれるグルタミン酸と5′-GMPが絶妙な濃度比で存在することで生まれる強いうま味によるものです。

新鮮なホヤは海の香りが爽やかで、じんわりと広がる甘みが特徴的です。しかし鮮度が落ちると、金属臭やガソリン臭と形容される独特の臭いが強くなってしまいます。この変化の激しさが、ホヤを好き嫌いの分かれる食材にしている要因の一つでしょう。

特に「ワタ」と呼ばれる肝臓や腸の部分には強い磯の香りがあり、これを好むか否かで評価が大きく分かれます。ワタを除去すれば臭みはかなり抑えられますが、愛好家はむしろこの部分こそがホヤの醍醐味だと言います。ホヤの中の水(ホヤ水)にも独特の香りがあり、これを醤油代わりに使う通な食べ方もあるんです。

日本各地で異なるホヤの楽しみ方

日本で主に食用とされるのは、マボヤとアカボヤの2種類です。マボヤは太平洋側では牡鹿半島以北、日本海側では男鹿半島以北で獲れ、天然物と養殖物の両方が流通しています。アカボヤは主に北海道で食されていますが、流通量は少なめです。

東北地方では刺身が定番ですが、酢の物、焼き物、フライなど様々な調理法で楽しまれています。塩辛や干物、燻製などの加工品も人気で、特に「莫久来(ばくらい)」と呼ばれる、このわたと共に塩辛にしたものは珍味中の珍味として知られています。石巻市の一部地域では「ほや雑煮」という郷土料理もあり、正月の食卓を彩ります。

韓国ではホヤキムチが人気で、フランスやチリでも別種のホヤが食されています。特にチリとペルーの海岸に生息するピュラチレンシスという種類は、現地で広く親しまれているそうです。

豊富な栄養素を含む海の恵み

ホヤは栄養価の高い食材としても注目されています。亜鉛、鉄分、EPA(エイコサペンタエン酸)、カリウム、ビタミンB12、ビタミンEなど、豊富なミネラルとビタミンを含んでいます。海産物らしいミネラル分の豊富さは、まさに海の恵みそのものと言えるでしょう。

ただし、一部の種類は「毒ホヤ」と呼ばれ、ミネラル分が濃すぎて内臓に障害をもたらす可能性があるため注意が必要です。市場に流通しているマボヤやアカボヤは安全に食べられますのでご安心ください。

新鮮なホヤの見分け方と保存のコツ

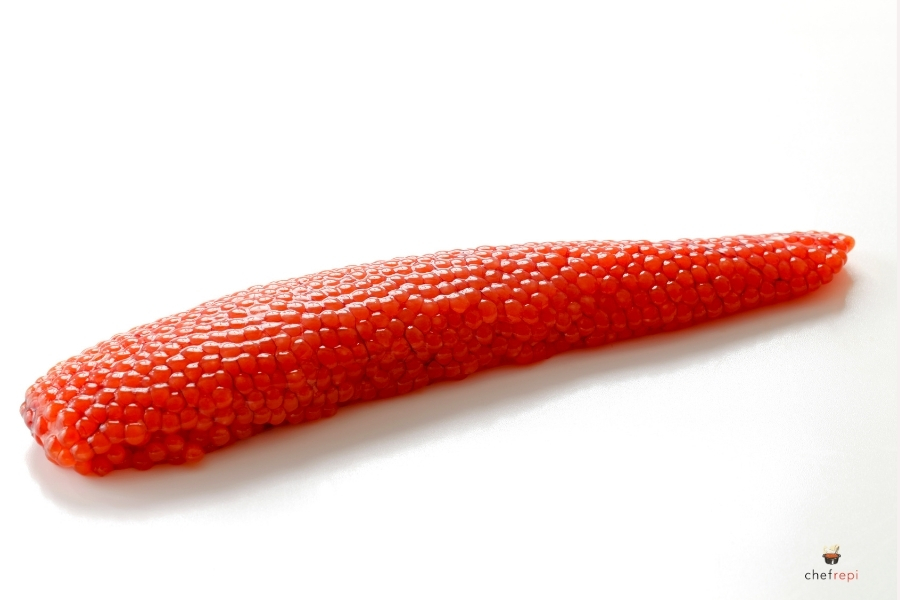

美味しいホヤを楽しむには、何より鮮度が重要です。新鮮なホヤは表面にハリがあり、触ると弾力を感じます。色は鮮やかなオレンジ色で、臭いもそれほど強くありません。

保存する際は、冷たい海水に浸しておくと鮮度が保たれやすくなります。真水では浸透圧の関係で味が落ちてしまうので、必ず塩水を使うことがポイントです。購入後はできるだけ早く食べることをおすすめしますが、どうしても保存が必要な場合は、この方法を試してみてください。

首都圏で流通するホヤは輸送時間の関係で鮮度が落ちやすく、これが「ホヤは臭い」というイメージを作ってしまっている面もあります。もし機会があれば、ぜひ産地で新鮮なホヤを味わってみてください。その違いに驚かれることでしょう。

まとめ

ホヤは見た目のインパクトと独特の味わいで好き嫌いが分かれる食材ですが、その複雑な味わいと豊富な栄養価は、まさに海の恵みの結晶と言えるでしょう。東北地方で古くから愛され続けてきたこの珍味は、地域の食文化を象徴する存在として今も大切に守られています。

無脊椎動物でありながら脊椎動物に近い特徴を持つという生物学的な興味深さ、五つの味を兼ね備えるという味覚の複雑さ、そして地域によって異なる食べ方の多様性。ホヤという食材には、まだまだ知られざる魅力がたくさん詰まっています。

もしまだホヤを食べたことがない方は、ぜひ一度挑戦してみてください。最初は独特の風味に戸惑うかもしれませんが、その奥深い味わいにハマってしまうかもしれません。そして既にホヤファンの方は、新しい調理法や食べ方を探求してみるのも楽しいのではないでしょうか。海のパイナップル、ホヤの魅力を、ぜひ多くの人に知っていただきたいと思います。